子どもの癇癪やわがままに、どう対応すればいいか悩んでいませんか?

感情的に怒らずにしつけができたら…と願う親御さんは多いはずです。

この記事では「Wheel of choice(選択の輪)」の基本と効果的な使い方、

家庭での実践例まで、初心者にもわかりやすく紹介します。

「Wheel of choice(選択の輪)」を使えば、子どもが自分で選んで行動し、

親子の言い争いや問題行動がぐっと減るかもしれません。

毎日のイライラを手放す第一歩として、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

なぜ「Wheel of choice(選択の輪)」が子育てに効果的なの?

「Wheel of choice(ホイール オブ チョイス)」は、子ども自身が「どう行動するか」を選ぶ練習ができるツールです。叱られて動くのではなく、自分で考えて選ぶことで、主体性が育ちます。「やらされている感」が減るため、子どもは前向きに行動しやすくなります。

また、あらかじめ選択肢を用意しておくことで、親も感情的に怒らずに済みます。選択肢の中から自分で選ぶ体験は小さな成功体験にも繋がり、自己肯定感を育てる大切な土台になっていきます。

さらに、繰り返し使うことでルールや対応が一貫し、安心感のある関わりに変わります。

親子の言い合いやイライラが減り、落ち着いた関係が築きやすくなるのです。最高!!!

\ひとくちメモ!/

「Wheel of choice(選択の輪)」は、子どもが自分で行動を選ぶ力=実行機能を育てます。

実行機能とは、前頭前野がつかさどる「計画・判断・感情の制御力」のこと。この前頭前野は幼児期からゆっくり発達し、経験によって育ちます。

「自分で選ぶ」という体験は、脳にとって最高のトレーニングなのです。

また、発達心理学でも、選択肢のある関わりは自立心と自己肯定感を高めるとされています。親が「叱る」のではなく「導く」関わりに変わることで、安心感もアップ。

繰り返すうちに、子どもは感情をコントロールしながら選び取る力を身につけていきます。

それがトラブル時の冷静な対応や、前向きな行動へとつながっていくのです。

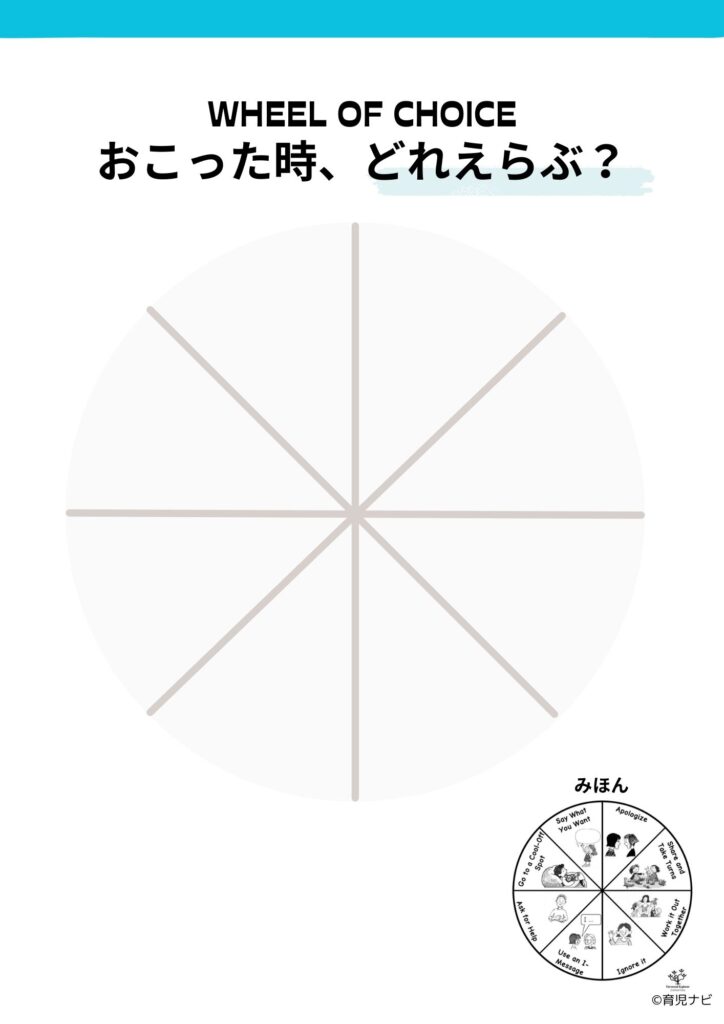

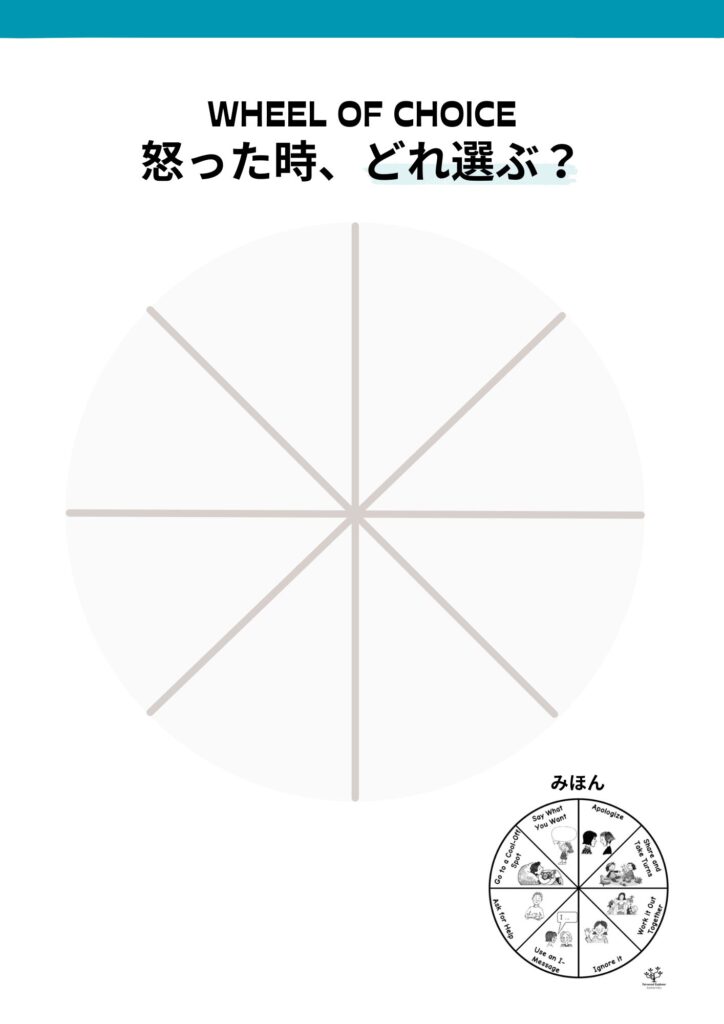

「Wheel of choice(選択の輪)」の作り方・使い方ステップガイド

■ Wheel of choiceテンプレートの作り方(手作り編)

材料

- 紙(回転させたい場合は、厚紙や画用紙を)

- はさみ、のり

- 色ペン・クレヨン(子どもと楽しくデコる用)

- (回転させたい場合)割りばし・割ピンなど

作り方

- 円を4〜8等分に分ける(ピザ型のイメージ)

- 各スペースに「選択肢の行動」を1つずつ書く

- 子どもと一緒に色や絵で飾ると、愛着がわきやすい

- 壁や冷蔵庫に貼る/マグネットにするのもおすすめ!

※回転させたい場合は、あらかじめ画用紙を円形にカット(直径20cmくらいが扱いやすい)しておく。

■ よく使われる選択肢の例(年齢別)

幼児(4〜6歳)向け

- 深呼吸をする

- お気に入りのぬいぐるみを抱っこする

- お水を飲む

- 5まで数える

- 静かな場所で一人になる

- クレヨンでおえかきする

- ママにギュッとしてもらう

小学生(7〜10歳)向け

- ノートに気持ちを書く

- 好きな音楽を聞く

- 腕をぎゅっと抱える(自己圧迫)

- 外に出て3分だけ歩く

- 気分が変わるまで本を読む

- 深呼吸3回チャレンジ

- 「できることリスト」を見返す

■ テンプレート

印刷してお使いください。

実際に使ってみた!子どもがどう変わった?

■ 4歳の男の子の場合

毎日のようにイヤイヤが続いていた4歳の息子。

「今は怒ってる?悲しい?」と聞いて輪を見せても最初のうちはあまり理解できていないようでしたが、少しずつ慣れてきて使えるようになりました。特に「ギュッとしてもらう」「お気に入りの車で遊ぶ」をよく選んでいました。

気持ちが落ち着いてから話せるようになり、癇癪の時間が短くなった印象です。

何より、自分で気持ちを選んだという経験が本人の自信につながっています。

親としても叱らずに寄り添える手段が増えて、心に余裕が持てるように。

「魔法みたいだね!」と笑ってくれた日には、本当にうれしくなりました。

■ 5歳の女の子の場合

娘は毎朝の着替えやお片づけで、かんしゃくを起こしていました。でも「どれにする?」と選択肢を見せると、不思議と落ち着くように。

自分で選べた達成感があるのか、行動にも納得感があるようでした。

以前は毎日のように言い合いになっていたのが、今ではぐっと減り、子ども自身が気持ちを整理するきっかけにもなり、親としても気持ちがラクになりました。本当に楽!!!

■ 小学3年生の女の子の場合

口ごたえやすねることが増えてきた小学3年の娘に「Wheel of choice」を提案してみました。

提案した時は反応がイマイチでしたが、取り組んでみるとどんどん書き出した「ノートに気持ちを書く」「一人で外を歩く」など、年齢に合った自己調整の方法が出てきて驚きました。

今では「自分で決めて動ける私、かっこいいでしょ?」と誇らしげ。

感情を爆発させずに整える習慣が、日常のあちこちに表れています。

親が指示を出すより、本人の選択を尊重した方が、効果が続くと実感しました。

Wheel of choiceのポイント

「Wheel of choice(選択の輪)」は便利だけど、うまくいかない時もあるものです。

たとえば「どれもやらない!」と拒否されたとき。そんな時は無理に選ばせなくてOK。

それも一つの選択ですし、「どれもイヤな気分なんだね」と気持ちに共感するだけで落ち着くこともできます。

また、毎回同じ選択肢だと飽きるので、月に1回見直すのもおすすめです。

自分で選んで行動する経験が、主体性や自己決定力を育ててくれます。気負わず、親子で試行錯誤しながら育てていくツールだと考えてみてください。うまくいかない日もありますが、続けることで少しずつ変化が見えてきます。

まとめ

子育て中の毎日は、感情のぶつかり合いや言い合いの連続ですよね。「感情的に怒りたくないのに…」「どうしたら伝わるの?」と悩む日も多いはず。

そんな時こそ、親子の関係を前向きに変える“ツール”として注目したいのが、今回ご紹介してきた「Wheel of Choice」です。

「Wheel of choice(選択の輪)」は、子どもに「どう行動するか」を自分で選ばせることで、

感情を整えたり、ルールを守る力を自然に育てていく手法です。

叱るのではなく、導く。命令ではなく、選ばせる。

それだけで、子どもとの関わり方がぐっとラクになります。

この記事では、以下のようなポイントを詳しく解説してきました。

実際に取り入れた家庭では、「癇癪や口ごたえが減った」「子どもが自分で決めてできた!という自信を持ち始めた」など、小さいけれど大きな変化が生まれています。

「うまくできるかな?」と不安になるのは当然です。

でも、最初はうまくいかなくても大丈夫。子どもと一緒に少しずつ進めればOKです。

親も子もラクになれて、毎日のコミュニケーションが変わっていくはず。

「Wheel of choice(選択の輪)」は、叱らなくても子育てがうまくいく小さな工夫。

ぜひ、あなたのご家庭でも取り入れてみてくださいね。

コメント