不審者は親の目が届かない場所で犯罪を犯します。例えば、学校帰りとか登校前の人気のない場所で。

我が子を不審者から守るために、お家ではどんな話をされていますか?

元警察官の嫁であり、現在二人の娘を持つシンママという立場の私から、子どもの不審者対策についてお話します。

不審者はどんなタイミング・距離で狙ってくるのか

不審者ってどんな容姿をイメージしますか?

子どもがイメージする不審者は、大抵が黒い服を着て、黒いサングラスをしてマスクをしているイメージ。現実世界でそんな不審者は目立ちすぎます。

実際に多いのは、どこにでもいそうな恰好をしている人。

周囲に溶け込むことで犯罪を犯しやすくポイントです。

そうすると容姿だけで判断できないため、「あれ?変だな」と感じる洞察力と、逃げられる距離を把握しておくことが必要です。

まず、不審者の行動の特性についてお話しましょう。

不審者は突然ではなく段階的に近づいてくる

実は不審者が行動に移すまでには共通する距離が傾向としてあるそうです。

子どもの安全研究者である清永賢二先生によると、不審者は500m先から子どもを探しはじめ、200mで狙いを定め、20mで行動の準備を整えるそうです。

そして「6m手前」で一気に動く。

この6mという距離は、子どもがどの方向に逃げても捕まえられる危険ゾーン。

あぁ、胸糞悪い!

一見まだ遠く感じる距離でも、相手が本気で動いた瞬間には逃げ切れません。

だからこそ、「6m以内に入らせない」「少しでも違和感を覚えたら道を変える」という判断が重要です。

実際に公園や通学路で6mを体感させ、「この距離まで近づかれたら逃げようね」と伝えておくことが大切そうですね。6mというと、大体消防車やマンションの2階までの高さ程です。是非参考になさってください。

そして不審者はどんな子に狙いを定めやすいかも知っておきましょう。

不審者の被害に遭いやすい子の特徴

・ぼんやりしていて、警戒心がなさそう

・ゆっくり歩いている

・ひとりで歩いている

・気が弱そう

・大声を出さなそう

・スマホやゲームに集中している

・力が弱そう

特にスマホやゲームに集中している子は油断しているので咄嗟の判断ができません。

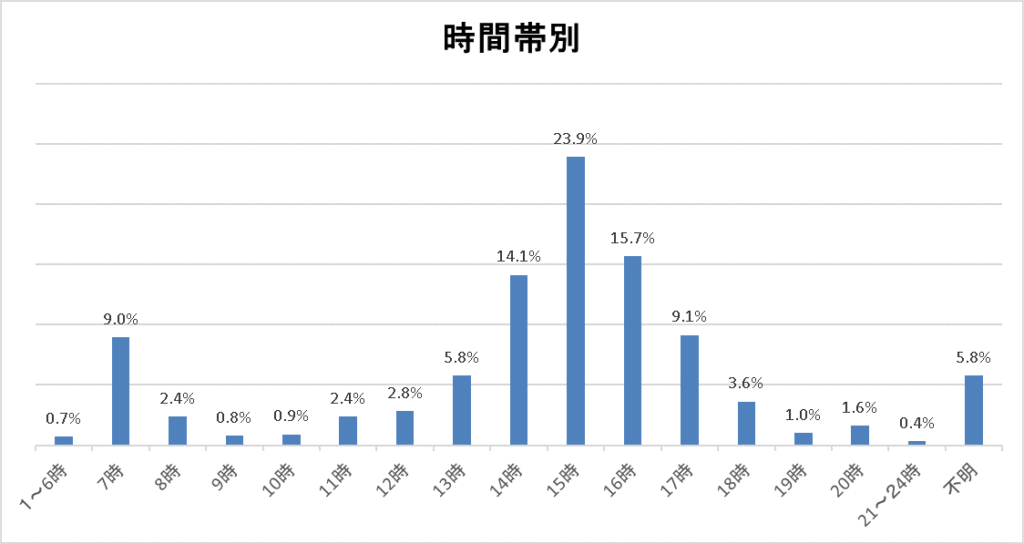

不審者が出没しやすい時間・場所

不審者の出没しやすい時間帯は、下校時間帯の午後3時から5時頃が最も多く、次いで朝の登校時間帯です。

場所で言えば、特に人目につきにくい公園や、建物の死角の多い場所。人気のない路上や駐車場、集合住宅の踊り場なども注意が必要です。

こんな行動に注意!不審者の怪しい行動リスト

不審者は、500m先から物色し始め、200mでターゲットを選ぶ。

そして20メートル先から準備を開始する。

おそらくこの時点で、感の良い子は「怪しいな…」と気が付くでしょう。

しかし、この「なんとなくの違和感」に気付き始めるのは、おおよそ小学3,4年生頃から。

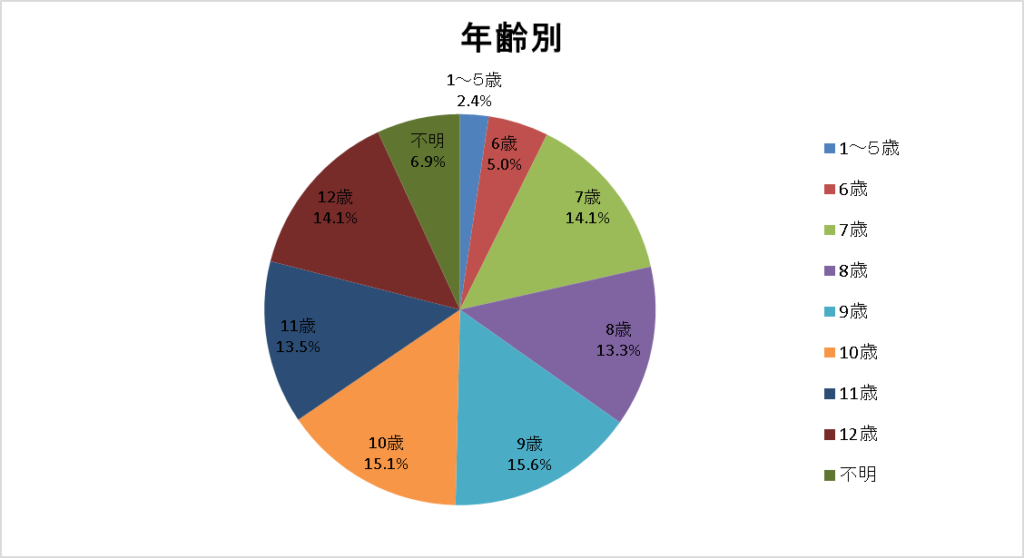

しかし判断が難しいため、実際の不審者の被害に遭った年齢は以下の通りです。

みなさんはどんな人に対して「怪しさ」を抱きますか?

「怪しさ」を言語化して子どもに共有することで、犯罪被害を回避できるかもしれません。

以下、不審者に共通する怪しい行動リストをまとめてみました。

<不審者の怪しい行動リスト>

・必要以上にじっと見てくる

・話しかけるタイミングをうかがっている

・ 行ったり来たりを繰り返したり、ウロウロしたりしている

・ 同じ場所にずっといる

・ きょろきょろと周りの様子をうかがっている

・ 理由もなく近づいてくる

・ ずっとついてくる

「あの人、ちょっと様子が変だな」

「あんなところでいったい何をしているんだろう」と違和感を覚えた時は要注意。

道を変えたり、近付かないようにさせましょう。

不審者が話しかけてきた後の対応

不審者はあの手この手で近付こうと試みます。

実際に不審者に話し掛けられたケースとして、

・保護者の知り合いを名乗る

・「可愛い猫がいるよ」とウソでおびき寄せる

・「保護者が倒れた」などと緊急事態を装う

などあるそうです。お菓子やレアカードで引っかかる子どもも少なくなったんでしょうね。

話し掛けられて、以下の状態になったらすぐにその場を離れて、近くのお店や「子ども110番の家」に駆け込みましょう。

・ 断っても何度も話しかけてくる

・ 何かと理由をつけて足止めしようとする

・ 名前や学校など個人情報を聞き出そうとする

・ 今いる場所から別の場所に誘い出そうとする

・ 衣服や持ち物をつかむ

・体に触ろうとする

もし近くにお店や「子ども110番の家」がない場合は、「人が沢山歩いてる場所」へ走るように伝えておきましょう。

家庭でできる対策

では、実際に被害に遭わないように、家庭でできる対策はあるでしょうか。オススメの5つの対策を紹介します。

① 逃げ道対策

道を歩きながら、「もしここで怪しい人に追いかけられたら、どこに助けを求める?」「どっちに行けば、人が多い場所があると思う?」と聞いてみるのもいいですよね。この場所の、この状況で一番安全だと思われる具体的な行動をお子さんと一緒に話し合ってみましょう。

② 大声を出す練習

いざという時大声が出せなければ、周りに気付かれないで被害に遭います。たまにカラオケにいって、大声を出すことに慣れときましょう。

③ 不審な声掛けに対する返事を覚える

不審な声かけには、「わかりません」「お母さんに聞いてみます」と返して、その場から離れるように教えましょう。知らない人に対しては挨拶以外しない!

④ 人が少ない場所と時間帯を把握する

不審者が犯行に及ぶ場所は人気がない事が基本。よく歩く道中、死角になる場所は事前に確認しておきましょう。

⑤ 信頼できる大人となんでも話せる関係性をつくる

ちょっとした出来事でも気軽に話せる関係になりましょう。子どもが話している間は手を止めて、目を見て、じっくり話を聞く。そうすると、「どんな話でも受け止めてくれる」と安心できるようになります。

まとめ

子どもを不審者から守るためには、日頃から危険な状況を理解させ、安全行動を身につけさせることが重要です。特に学校帰りや登下校時は親の目が届きにくく、子ども自身が適切に判断できる力が求められます。

不審者は突然行動するわけではなく、500m先から子どもを観察し、200mでターゲットを決める。20m先から行動準備し、6m手前で一気に接近する傾向があります。

したがって、距離感覚を子どもに教え、少しでも違和感を感じたら逃げる判断を促すことがポイントです。

日頃からこれらを意識して子どもと一緒に練習することで、万が一の際に冷静かつ迅速に行動できる力を育てることができます。

安全意識と具体的な逃げ方の知識は、子どもの命を守る最も効果的な手段です!

可愛い我が子の笑顔を守るべく、子ども自身に我が身を守る術を教えたい。

親として、できることをしていきましょう。

コメント